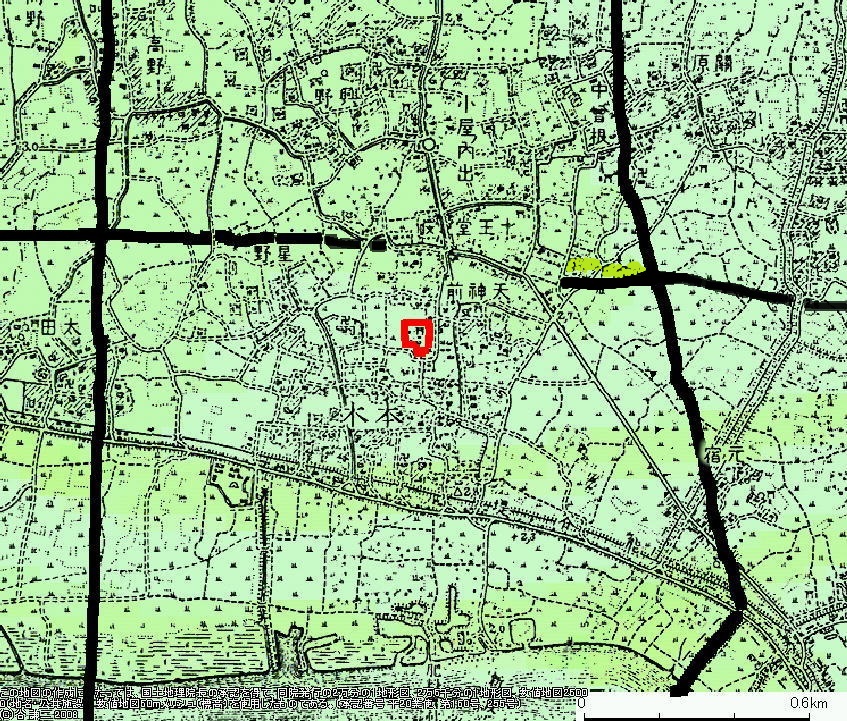

由緒・創建 伝:荒川の沿岸茨の中に偶々瑞光が差出すのを見て村民が近寄って見ると 何處からか神鏡一面が流れ着いたのであった。 早速御堂を建ててお祀り致したのが当社の草創・・・略 (図書:本木史(昭和18年旧称西新井村誌)より) 創建時期不明(諸説あり定かでない) 伝承や残されている物等から中世の頃創建と思われる。 御祭神 素盞鳴命(須佐之男命) 境内末社(現在) ・浅間神社 本宮富士浅間神社 ・竜神神社 祭神氷川竜神 男神 女神 ・氷川神社地守稲荷 伏見稲荷神社 ・官森稲荷神社 ・天祖神社 ・淡島神社 本宮加太神社 ・武蔵御嶽神社 明治期摂社末社 摂社:三嶋神社・八幡神社・稲荷神社・御嶽神社 ・胡録神社・菅公神社・熊野神社・妙見神社 末社:神明神社・菅公神社・浅間神社 大祭・行事 祭日:9月19日(総代など関係者のみで行われる) 御札:毎年12月28日に販売。それ以外は梅田稲荷神社(足立区)にて。 大祭:3年毎9月の第二もしくは第三土日 (神社に集まる神輿は近くの町会(町会持ち神社等)のみ。) 宮神輿は戦前に神輿が無かった本木一丁目に寄贈 宮神輿・神輿蔵の逸話:宮神輿を貰った本木一丁目本木新道沿いの神輿蔵は、 戦時中、空襲にあい沿道付近一帯は焼け野原となったが、 なぜか神輿蔵のみ焼けずに残り現在に至っている。 元・宮神輿:行徳 後藤直光 作 ? 手前:元宮神輿(本木新道)と左奥:本木胡禄神社(大六天)による差し上げ(2015年例大祭 偶々行われた) 旧社格 明治5年本木村 村社 江戸期本木村 鎮守 ※明治22年西新井 総鎮守 (本木・西新井・興野3村合併時代・地方自治体西新井町) ※昭和7年本木地区 総鎮守 (10社) (足立区誕生により地方自治体南足立郡西新井町解散) 大まかな年表 (伝承等を時系列に並べたものである) 伝:享徳3年1454年荒川(※入間川・現隅田川)の辺に社を建てる? 伝:長禄の頃1457年〜1461年荒川(※入間川・現隅田川)の辺に社を建てる? ※(江戸時代以前は入間川) (江戸期に治水工事により入間川に荒川を繋げて1本にして荒川(現隅田川)となっている) 伝:寛永15年1638年本社再建?。 (本木町6丁目3410番辺氷川免(現隅田川ほとり及び荒川河川敷)) 伝:宝永6年1709年圓乗院(現廃寺)内に再建? (本木町3丁目2793番 旧字名:吹塚) 伝:天明年間1781年〜1788年現在地に本社移転? (本木町3丁目2792番 旧字名:吹塚(現本木西町15-6)) 天明7年1787年 手洗 (現存) 寛政7年 1795年 狛犬 (本殿側) (江戸尾立) 享和3年1803年 鳥居 (現存) (平成18年に東参道へ移設) 伝:天保年間1830年〜1843年 拝殿新築? (拝殿は廃寺円乗院の移築説あり) 伝:嘉永元年1848年に改築、現在の堂(本殿?) 明治6年1873年 天水桶(現存せず) 明治27年1894年 神楽殿 明治35年1902年 敷石 明治41年1908年 渡廊下追加 昭和3年1928年 御大典記念碑 (昭和天皇即位記念碑) 昭和21年1946年 西参道鳥居 昭和43年1968年 神社敷地石塀 (明治維新100年記念) 昭和46年1971年 氷川神社石標 (大祭記念) 天水桶(二代目?初代は戦争で供出?) 昭和52年1977年 末社を本社脇に再建。本社拝殿等瓦葺から銅葺へ変更? 昭和63年1988年 新狛犬 (拝殿側) 平成12年2000年 参道改修 平成18年2006年 大鳥居、新石燈籠、(大祭記念) 高野槙2本植樹 (秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念) 建物 本殿:間口2間、奥行2間(周りを囲っている屋根を含めて?) 拝殿:間口3間半、奥行2間 向拝:間口1間半、奥行1間1尺 渡廊下:奥行?3間、間口?9尺(明治41年追加) 備考 懸仏:延文6年1361年 (郷土博物館発行書物に記載あり。現存しているか不明) 氷川神社扁額:板倉松叟(板倉勝静)敬書(従四位とあり明治13年〜19年の間?) 境内に力石らしき物あり。 社務所は在るが不在 現在、宮司さんは梅田稲荷神社(足立区)の宮司さんが兼務。 (この付近では皆、西新井大師へ祈願等のお参りをしてしまい、 神社の仕事としては祭りごとや地鎮祭ぐらいだろうとおもふ) 普段は総代が管理し、境内をメンテしている。 |